VRで体験に限りなく近い高品質な被災シミュレーションを実現『浸水VR』 被災せずに災害を体験することで大切な命を守る

公開:

更新:

NEW

NEEDS

人々の命や暮らしを守るために、「経験に結び付く被災映像」を追求

大規模災害の予報が出ても、「ここまでは来ないはず」「来ても影響は少ないだろう」など、避難行動に結び付かないことが問題になっています。本来、人は身近に危険が迫ると、これまでの経験から危機を回避する行動を開始するもの。つまり、避難行動の判断は、経験の有無の影響を大きく受けるとされています。

この課題を解決するために国を挙げて取り組んできたのが、「体験に限りなく近い高品質な被災シミュレーション映像」を作り、多くの人に被災の経験を獲得してもらうこと。東日本大震災のような大地震や大津波を筆頭に、大きな土砂崩れや洪水などは、たびたび起こるものではありません。だからこそ、VRなどを用いた安全でリアルな災害シミュレーション映像が求められてきました。

日本工営は長年にわたり、インフラや防災のプロとして、この被災シミュレーション映像づくりに取り組み続けています。かつては3次元解析の結果を2次元の平面モニタに映し出していましたが、『大画面立体視を用いた没入型映像投影技術』という最初期のVR技術ができたことで、解析結果を3次元で映し出せるようになりました。ただ、この技術は部屋の中の壁や床をスクリーンで囲う大規模なものだったため、広いスペースや莫大な予算が必要でした。その後、2016年にVRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ型VR装置)が市販され始めたことで、小型化が一気に加速。現在では、気軽に高品質な3D映像を見られる環境が整っています。

この一連の動きに日本工営はいち早く対応。特に、津波の浸水VRは、海に面する自治体からの引き合いが増え続けています。

SOLUTION

「浸水の3次元解析」と「高品質な映像技術」の両方が必要になる浸水VR

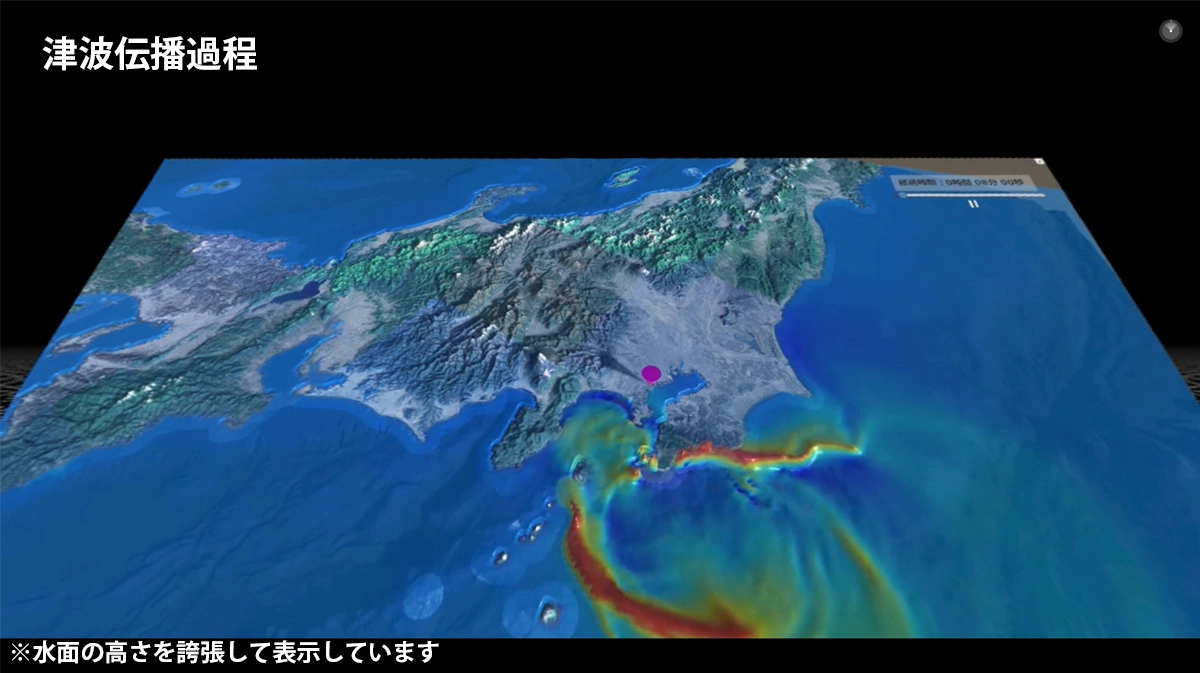

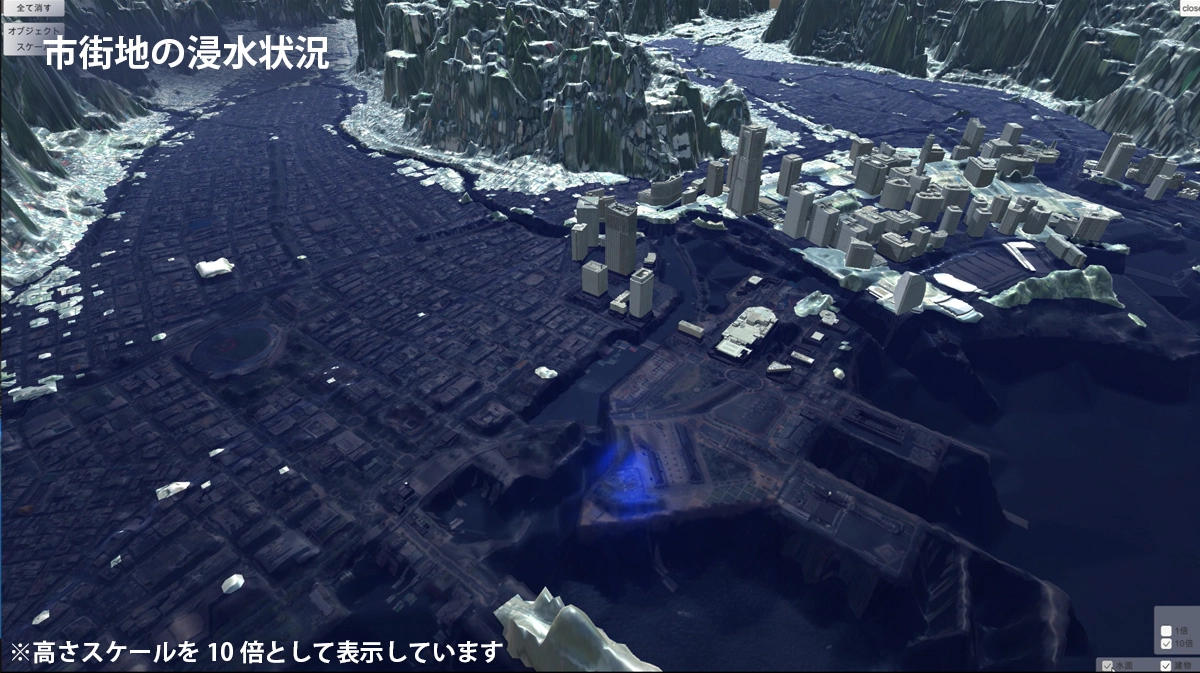

津波によって街が浸水していく様子をVRゴーグルに投影する場合、大きくふたつの技術が必要になります。ひとつは津波の浸水のシミュレーション。3Dの地形や施設のデータを含む地図をベースに、発生した海域から街中へ津波が至るまでの経路と時間、街中での浸水の深さや流れの速さを解析します。当然、標高差や建物の有無などの要素が重なり合うため、とても複雑な解析となります。もうひとつは、その地点の3次元実写映像と数値シミュレーション結果を合成して可視化する技術です。時間とともに変化していく様子をリアルに描画する必要があるため、一般的にはIT企業が得意とする技術ですが、日本工営には中央研究所があるため、防災とVRを掛け合わせた独自の技術開発を進めることができました。

これまで、私たちの業務の多くは自治体からの依頼によるものでしたが、近年、民間企業とのコラボレーションが増えています。一例としては、2022年に大手損保会社と共同出展した第27回「震災対策技術展」横浜と第9回「震災対策技術展」大阪が挙げられます。どちらの展示でも当該地域の浸水VRを展示し、来場者に備えの必要性を伝えました。

横浜の展示では、マグニチュード8.7の大地震により横浜市中心地で最大クラスの津波が発生した場合を想定。横浜スタジアムや横浜中華街周辺が高さ2mの浸水被害に遭ったことを想定して制作しました。

大阪の展示では、大阪府防災会議において「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」で設定された、最大クラスの津波が発生した場合を想定。京セラドーム大阪および最寄駅のJR大正駅周辺で高さ2mの浸水被害を想定したものを制作しています。

時間経過とともに浸水していくリアルなVR映像に、来場者の方々は一様に驚かれ、いざという時の備えと避難の大切さの訴求ができました。

POINT

解説なども含めたトータルパッケージ化と海外展開が近々の目標

浸水VRのハードとソフトは年々大きく進化を続けています。ハードでは、高精細な映像を映し出せるようになり、小型化や低価格化が進んでいます。ソフトウェアでは、3Dの地図データがオープンデータとして公開されるなど、以前ならかなり労力がかかっていた開発の基本作業が省力化されました。日本工営ではこれらの技術進歩について、さらにリアルな映像をより多くの人に提供できる機会と捉えています。つまり、基本的な作業ではなく、「工夫」に時間や予算を割ける時代になりました。

具体的には、浸水VRでは、防災のプロが解説する機能が必要になっています。これまでの浸水VRは、主に自治体施設や防災資料館など、解説の展示が並列する環境で設置されてきました。しかし、先例の大阪や横浜での展示など、来場者が予備知識を得る前に、VR映像から見る機会が増えています。VRの訴求効果をさらに高めるため、基礎知識などの解説を含めたトータルパッケージでの開発を進めています。

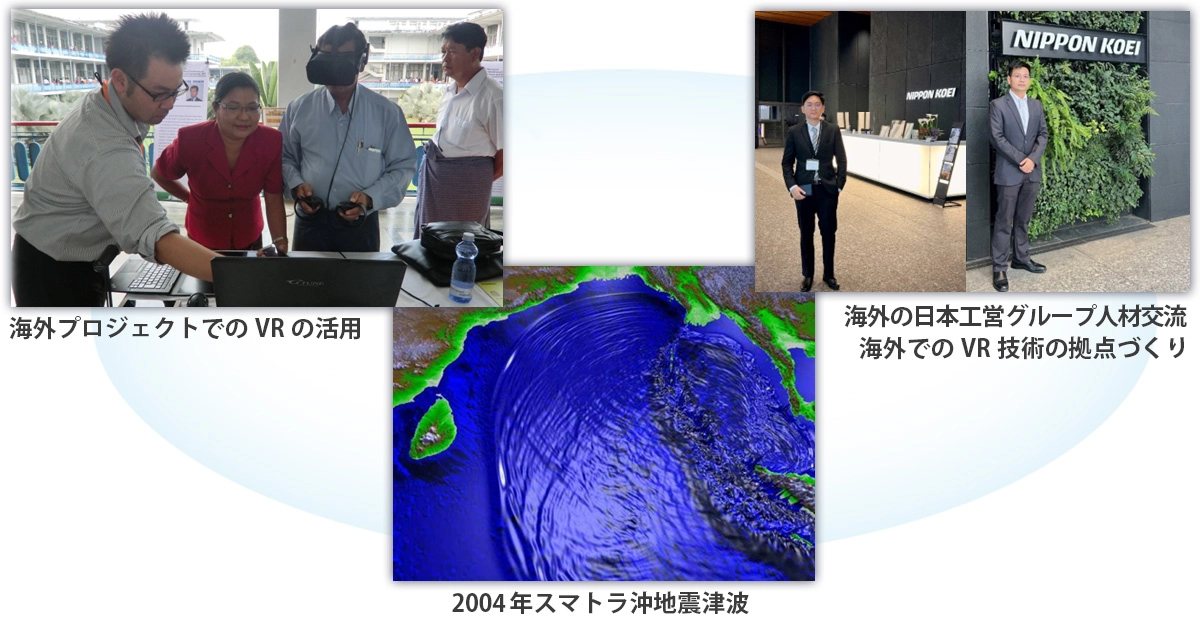

これらの防災とVRを掛け合わせた技術は、すでに国内だけではなく東南アジアなど世界にも輸出し始めています。日本工営は、スマートシティや自動運転、 MaaSなどの事業を世界で展開していますが、防災はそれら街づくりの技術と連動するとさらなる効果を発揮するもの。「被災前の予防により、多くの人の命や財産が守られる」という防災の目標を世界で達成するために、私たち日本工営はこれからも、総合コンサルタントとして豊かな社会づくりに貢献していきます。