歴史ある水力発電所を再生した『新曽木発電所』プロジェクト

公開:

更新:

NEW

1909年に建設され、1965年に廃止された旧曽木発電所。日本工営は地元自治体と協力し2013年、この歴史的遺産ともいえる旧曽木発電所をクリーンで経済性が高い小水力発電所として蘇らせることに成功しました。しかし生まれ変わった『新曽木発電所』は単なる小規模な発電所ではありません。廃止から48年の時を経て蘇った『新曽木発電所』とは、一体どのような発電所なのでしょうか。

明治の遺構『旧曽木発電所』が21世紀に復活

鹿児島県の最北部に位置する伊佐市は、周囲を九州山脈に囲まれた盆地を形成しており、その中央部を川内川(せんだいがわ)が流れる緑豊かな土地柄です。その恵み豊かな川内川の流量と「東洋のナイアガラ」とも呼ばれる観光名所『曽木の滝』が誇る12mの落差を利用し建設されたのが、かつての曽木発電所(第二)でした。その歴史は1909年の竣工にはじまり、鶴田ダムが稼働しはじめる1965年に歴史的な役目を終えましたが、廃止から48年目に当たる2013年、新たな使命を帯びて復活を遂げます。小水力発電所『新曽木発電所』として新たな一歩を踏み出したのです。

粘り強い調査・検討によって実現した再生計画

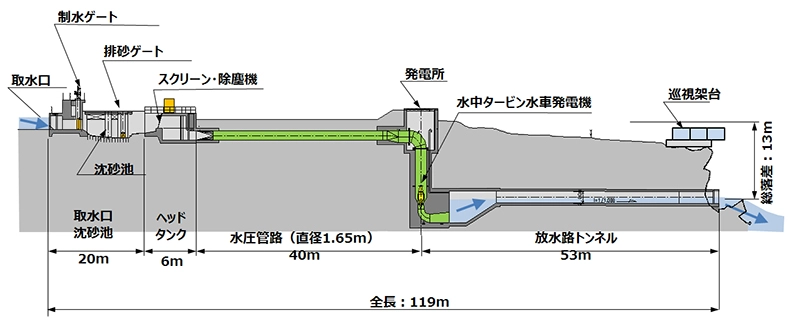

実は、伊佐市の前身母体である旧大口市時代にも、資源エネルギー庁などが関わる『ハイドロバレー計画』に基づき、自家消費型の発電事業と地域振興の両立を目指したことがありました。しかし当時の計画では様々な課題があり、旧大口市は計画を断念。計画は一度頓挫してしまいました。しかし当時、概略調査を担当した日本工営は諦めませんでした。その後も独自に調査・検討を重ね、『曽木の滝』の右岸に遺された旧曽木発電所の取水設備と沈砂池を補修・強化した上で、導水路と発電所、放水路を地下式にし、さらに観光・環境教育拠点としての活用を視野にいれた計画を再度、伊佐市に打診。そこから事態が急速に動きはじめたのです。

観光・環境教育の拠点としての『新曽木発電所』

同時期に伊佐市も、学習型観光施設として旧曽木発電所の再整備を模索していたこともあり、提案から間もなく計画は具体化への道を歩みはじめます。2010年10月25日に、伊佐市と日本工営、日本工営100%出資の事業会社である新曽木水力発電株式会社(現 株式会社工営エナジー)の3者が協力して、新曽木発電所の建設を行うことになったのです。新曽木発電所は、最大出力490kW、一般家庭の約1000軒分の年間使用量に相当する約400万kWhの電力を生み出す小水力発電事業に加え、新エネルギーに関する学習型観光・教育啓発活動の拠点という新たな使命を帯び、2013年5月7日から営業運転を開始。同時に水力発電の仕組みや旧曽木発電所の歴史を学べるDVD、旧曽木発電所遺構や小水力発電、川内川の自然環境を記載したパンフレットなどの制作物や、体験型学習プログラムの開発、バリアフリーな見学環境を整備することによって、同発電所は地元の人々や観光客にも親しまれる存在となったのです。 この取組みは、地元の資源を活用した発電のみならず、新エネルギーの啓発活動および地域の活性化にも貢献する活動が評価され、2015年度新エネ大賞審査委員長特別賞(※)を受賞しました。

また、本発電所の伊佐市への貢献が認められ、2018年11月に行われた「伊佐市市制施行十周年記念式典」において表彰を受けました。

当社グループは、水力発電所の計画から設計、機器の製造、調達、施工、維持管理までのワンストップサービスを提供できる点、および自治体との業務における関わりが深い点を活かし、この新曽木発電所を皮切りに、今後も小水力発電事業を契機とした地域活性化、地域振興アプローチを併せて検討・支援していきます。

- (※)新エネ大賞

- 新エネルギーの一層の導入促進と普及および啓発を図るため、新エネルギーに係る商品および新エネルギーの導入、あるいは普及啓発活動のうち優れたものに対して、一般財団法人新エネルギー財団により表彰されるものです。

関連リリース

RELATED

お問い合わせはこちら