自動設計システムによる斜面防災の高度化・省力化・迅速化

公開:

更新:

NEW

INTRODUCTION

インフラの設計業務に大きな変革期が訪れています。令和5年度から国土交通省ではBIM/CIMでのモデル作成が標準化。計画、調査、設計、施工、維持管理など、すべての現場でBIM/CIMの導入と活用がすでに進行中です。これらの全工程において関係者間の情報共有を容易にし、質が高い生産と管理を行えることが大きなメリット。一方で、BIM/CIMの導入と活用には、手作業の限界、スキルやハードのマネジメントの難しさ、ヒューマンエラーの増加、膨大な作業コストの発生などの課題が存在します。これらの課題を解決し、BIM/CIMを一般的なものにしていくために、日本工営では地すべり・斜面対策工設計の自動設計システムの開発を進めてきました。

PROFILE

-

日本工営株式会社 国土保全部 国土保全設計推進室

畠田 和弘(はただ ひろかず)

1991年入社。防災部に配属。設計支援システムの開発を切り口に、諸課題に取り組む。斜面防災のBIM/CIMのパイオニアとして様々な計画を立案してきた経験を活かし、2020年より、斜面防災の自動設計のプロジェクトに従事。現在は、国土保全設計推進室により、社内BIM/CIM体制を構築してきた経験を活かすべく、全国のBIM/CIM案件の指導やBIM/CIM技術者の育成をしている。

-

日本工営株式会社 国土保全部 国土保全設計推進室 室長

山下 孝之(やました たかゆき)

1991年入社。第三土木部に配属し、東京電力関連の設計を担当。1995年に北陸事務所に移動となり、地すべりを含む土砂災害に関する詳細設計を担当。その後も土砂災害や道路施設といった詳細設計の道を進み、設計のエキスパートとして様々な設計業務に携わってきた。2020年より、斜面防災の自動設計のプロジェクトに従事。現在は、国土保全設計推進室においてこれまでの経験を活かし、大型案件、特殊案件に日々向かっている。

-

日本工営株式会社 コンサルティング事業統括本部 中央研究所 CIM推進センター

山口 裕二(やまぐち ゆうじ)

2019年入社。仙台支店国土保全部に配属。大規模地すべりのBIM/CIM案件を切り口に、斜面防災分野の様々な新技術展開に取り組む。BIM/CIMやDXのインフルエンサーとして技術展開してきた経験を活かし、2020年より、斜面防災の自動設計のプロジェクトに従事。現在は、CIM推進センターにより、業界の技術革新を目標に、新技術開発・展開を担当している。

- ※部署名および役職・インタビュー内容は取材当時のものです

STORY

2次元設計で培ったノウハウと、3次元の可能性を融合した自動設計システム

―日本工営が開発している地すべり・斜面対策工設計の自動設計システムは、モデル作成から概算工事費の算出まで、自動処理によりワンストップで行えるものです。現在、次のステップである詳細設計精度の図面・数量計算書を開発中。必要な素材は、設計のロードマップと数値の整理のみ。技術者ではない人材でも3次元モデルの作成が可能です。このシステムを開発した経緯や特徴について、開発業務に携わった畠田、山下、山口の3名に聞きました。

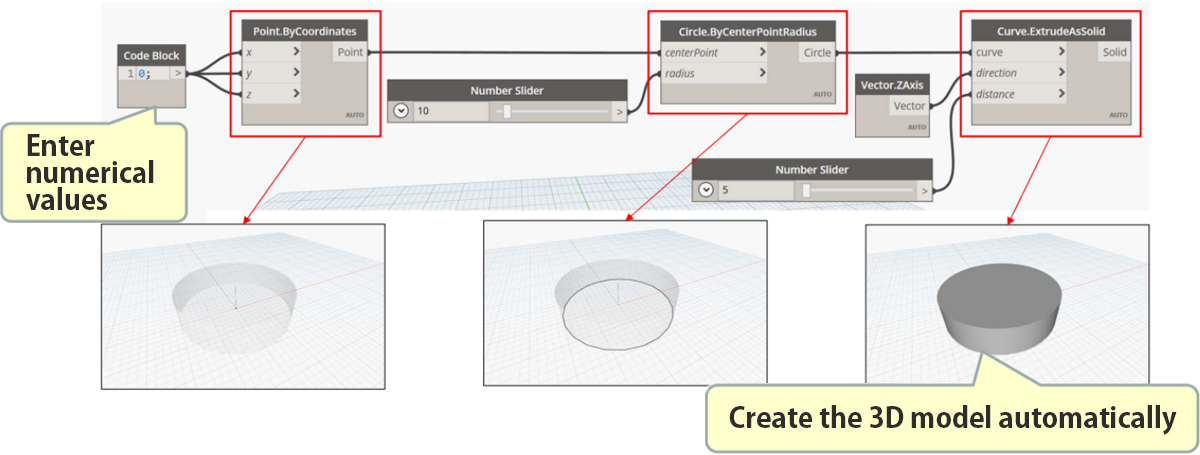

視覚的なグラフィカルユーザインターフェイスを使用して、プログラムの指示や関係を定義する方法

グラフィックスまたはグラフィックスとテキストを組合せて手順を記述できる

伸び代が大きく、若い世代が新しい領域を技術力で切り拓けるジャンル

―世代や専門技術が異なる技術者が集結して開発している日本工営の自動設計システム。山口は開発の途中で強く感じたことがあると話します。また、畠田は未来への可能性を、山下はオールジャパンで取り組む意義を話してくれました。地すべり・斜面対策工設計のBIM/CIMおよび、自動設計システムに携わるやりがいや今後の展望について聞きました。

BIM/CIMの更なる標準化から人々の「豊かな暮らし」を実現する

―BIM/CIM標準化の流れは、大きなうねりとなり、日本の技術力を一気に底上げする可能性を秘めています。近年の技術革新の大きな特徴は、自社だけの利益追求ではなく、協働により進めていくプロジェクトが増えたこと。地すべり・斜面対策工設計のBIM/CIMもオールジャパン体制で取り組んでいますが、各人が思い描く「これからの技術と未来」はどのようなものになっていくのでしょうか。

これらの課題を乗り越えて3次元を当たり前にしていくことで、災害の予防や災害後の復旧などが高度化・効率化されていきます。ひとつひとつの技術を積み重ねて、「快適な生活」という人類の根源的な目標を達成していきたいです。

―日本工営で取り組んでいる様々なプロジェクトは、明確なニーズがあり、課題を解決していくものです。しかし、この地すべり・斜面対策工設計BIM/CIMにおける自動設計システムの開発は、時代の流れによる要請という側面が強いもの。様々なステークホルダーとチームとして連動していく中で、私たちが培ってきた長所を積極的に発揮すれば、必ずや日本の未来はもっと素晴らしいものになります。これからも日本工営は、社会に貢献できる技術を軸に豊かな社会づくりに寄与し続けていきます。